店舗で盗難が発生した時に「被害届出しますか?」と商業施設の警備員の方に聞かれて困惑した経験はありませんでしょうか。また、被害届の提出に時間を掛ける意味があるのか半信半疑になる気持ち大変よくわかります。

被害届の提出は、店舗マネージャーにとって「時間を取られる」という致命的な悩みと直結しますが、被害届の提出は、事前に書類等を準備して臨めば意外と簡単に終わります。

なぜなら、盗難・万引き発生時の被害届の提出は、警察官が書類を作成してくれるからです。

この記事では、実際に過去10回以上盗難を経験し、そのうち14回のケースで被害届を提出したことある私が、手続きに必要な書類と提出までの流れを解説します。それぞれの事務手続きの標準的な所要時間も算出していますので、被害届を提出するために必要な時間も想定することができます。

この記事を読むと、被害届提出に際しての準備を事前に行えるので、盗難・万引き発生時の被害届の提出にかかる煩雑さを軽減することが出来ます。

そして何よりも、被害届の提出という面倒なことよりももっと大切なことに時間を使えるようになります。

被害届とは万引き発生時に警察官が作成する書類のこと

被害届とは、犯罪捜査規範に記載された「様式第6号」の文書です。犯罪があった場合に届け出を行う文書になります。

万引きは立派な犯罪ですので、このフォーマットで提出を行います。

(被害届の受理)

第61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。

2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。

引用元:e-Gov法令検索 犯罪捜査規範 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号

被害届に記載されている項目

公開されているPDFの項目を抜粋すると以下のようになります。

- 届け出日

- 届出人の住所・氏名・電話番号

- 被害者の住居・職業・氏名・年齢

- 被害の年月日時

- 被害の場所

- 被害の模様及び目撃状況等

- 被害品

- 被害確認状況及び被害品の措置

- 犯人の住所、氏名、又は通称、人相、着衣、特徴等

- 遺留品その他参考となる情報

被害届の提出に必要なもの

万引き・盗難が発生した際に、被害届を提出します。その際に持参するものは以下の通りです。

- 身分証明書

- 名刺(自分の会社の所在のわかるもの)

- 本社のホームページのプリントアウト(所在地と代表取締役の名前が分かるもの)

- 被害に遭った時の防犯カメラの動画

- 盗難被害にあった商品詳細(カタログや品番)

- 被害に遭った商品の直近の入荷記録

- 印鑑

それぞれ、どんな使い方をするかを解説していきます。

被害届の提出時に必要なものとその理由

身分証明書

被害届を提出の際に、提出者が誰なのか?を明確にする必要があります。住所・生年月日が必要なので、公的証明書が望ましいです。

名刺(自分の会社の所在のわかるもの)

被害届の中に、「どこで」を記載する欄があり、万引きが発生した住所と店舗名が必要になります。お店のホームページのプリントアウトでも問題ありません。

本社のホームページのプリントアウト(所在地と代表取締役の名前が分かるもの)

個人商店を除き、商品は会社(本社)の資産であること、店長は店舗と店舗の商品の管理を任されている立場である旨を被害届の中に記載する必要があります。そのため本社の所在地や代表取締役の氏名を求められます。対外的に公表している資料という意味で、本社のホームページの所在地と代表取締役の名前が載ったページをプリントアウトして持参します。

被害に遭った時の防犯カメラの動画

警察では被疑者の特徴(男性・50代・黒のスポーツウェア等)を記載します。そのため、防犯カメラの動画もしくは画像を提示する必要があります。

私の場合、防犯カメラの動画をノートパソコンにダウンロードして、ノートパソコンを持って交番へ行きます。

私が防犯カメラの選定にこだわる理由(記事にリンク)は、この被害届提出の際の所要時間の短縮に繋がるからです。また商業施設の防犯カメラだと、動画・画像の所有権は商業施設に帰属するため、画像の提出がスピーディーにできない可能性があり、私が防犯カメラを店内に設置すべきと主張するのも、自分で手続きできるという理由に繋がります。

盗難被害にあった商品詳細(カタログや品番)

どの商品が被害に遭ったかを説明する際に、金額や正式な商品名を明確にする必要があります。オンラインストアの該当商品のページのプリントアウト等を持っていくと正式名称や大きさや色がわかるので、警察官が被害届を記入しやすくなります。

被害に遭った商品の直近の入荷記録

被害に遭った商品がお店の管理下に入った記録を明示し、所有権を明確にします。私の場合は、直近の入荷記録の該当箇所をプリントアウトし持参しました。

印鑑

提出者の印鑑を持参します。印鑑がない場合は、拇印での対応となりますが印鑑もあった方がスムーズです。(こちらの持ち物はブログ読者さんからのご指摘で2024年4月に追記しました)

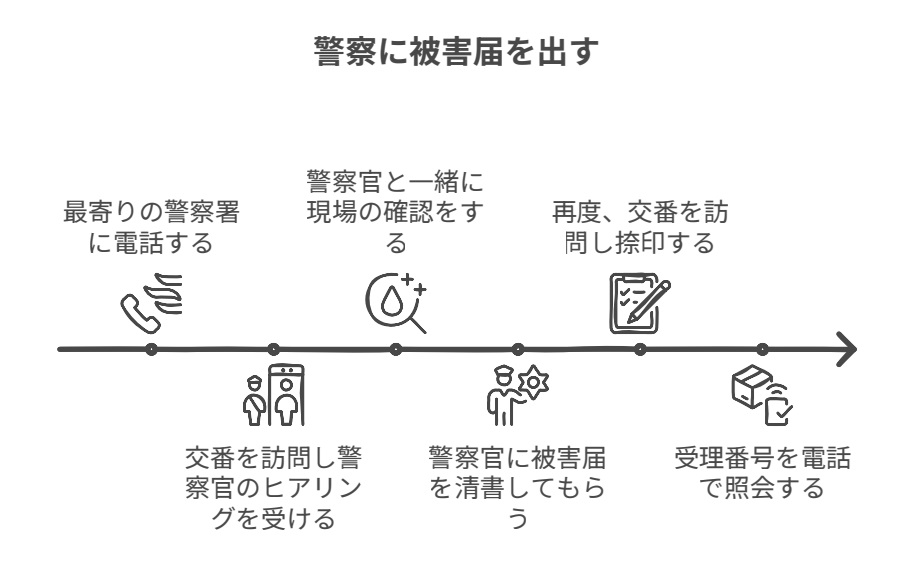

実際の手続きの流れと所要時間

ここからは、被害届の流れと所要時間の目安を説明します。

あくまで「目安」であることはご了承ください。

- 最寄りの警察署に電話(10分)

- 交番を訪問し警察官のヒアリングを受ける(60分~90分)

- 警察官と一緒に現場の確認(60分)

- 被害届の清書(半日←警察官が清書を行うので被害者は待つ時間)

- 再度、交番を訪問し捺印(15分)

- 受理番号を電話照会(5分)

最寄りの警察署に電話して空き時間を確認(10分)

自分のお店の所轄警察署に電話を入れます。なお、交番の直通電話は開示されていないので、所轄警察署の代表番号に電話を入れることになります。

なお、事前に電話しなくても受付してくれますが、以前「国際会議の警備で●時~●時は人員が手薄なので、●時だとお待たせせずに説明が聞けます」と返答いただいたことがあります。

時間が何よりも大切なので、事前に電話を入れることおすすめします。

画像は、警視庁の管轄の巣鴨警察署を調べてみた結果です。交番の直通電話はなく、所轄警察署の代表電話に電話を入れると交換台の方が繋いでくれます。なお警察関係の電話番号は、末尾が「110」になっています。(画像は巣鴨警察署の番号です)

交番を訪問し警察官のヒアリングを受ける(60分~90分)

上記の持ち物を持って交番を訪問し警察官のヒアリングを受けます警察官の慣れもありますが、60分以上かかると覚悟しましょう。

ここで持参した書類をもとに、警察官がメモを作成します。

警察官と一緒に現場確認(60分)

警察官が被害届を作成するために、お店を訪問して現場の確認を行います。

現場の確認とは以下のような手続きを行います。

一つだけ注意点があります。お店のピークの時間帯は出来れば避けましょう。お店に警察官が来ていることで、嫌でもお店の雰囲気が物々しくなります。出来ればお客様の少ない時間で訪問してもらうよう時間調整をしましょう。

被害届の清書(半日)

警察官が被害届を作成してくれます。メモをもとに所定様式(様式第6号)に清書する時間が必要になります。

被害者は何も直接何かするわけではありませんが、この作成業務は半日くらいかかると考えてください。日中に交番を訪問した場合は、夜に文書が完成。夜に訪問した場合は翌朝に文書が完成するというスケジュール感となります。

なお、被害者に必要な情報がある場合は、電話での問い合わせがありますので、電話を取ることが出来る時間帯やお店に人が居る時間帯を伝えておくとスムーズです。

再度、交番を訪問し捺印(15分)

交番を訪問し、被害届の読み合わせ(内容の確認)を行います。内容に相違なければ、持参した印鑑(無ければ拇印)で捺印をして被害届の提出が完了します。その際に警察官に今後の問い合わせ先を記載されたA7サイズの紙をいただきます。(この紙は「連絡メモ」と記載されているものです)。

↑自分が受け取った書類をそのままアップロードすると個人情報が出てしまいそうだったので文字起こししました。受理番号という箇所が空白になっており、後日、受理番号を電話照会し自分で記入します。

なお、この連絡メモは被害届のような所定の形式が無いようで、もらえる管轄の警察署で微妙にフォーマットが違いました。

受理番号を電話照会(5分)

後日、書類が受理されていることを警察署の係に電話して確認します。この時に「受理番号」が発行されているので、その番号を控えておきます。

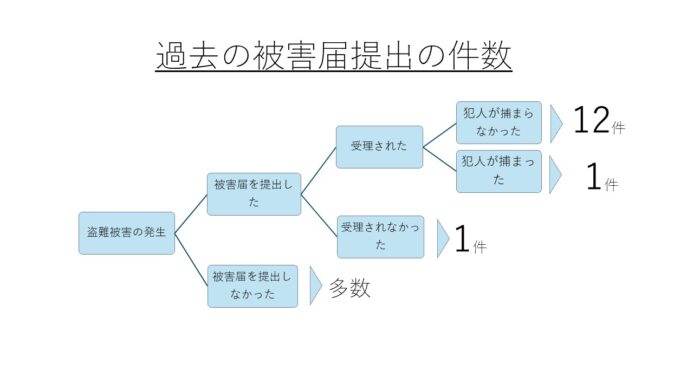

作成した被害届で犯人は捕まるのか?

私の経験上、犯人が逮捕されないケースが圧倒的に多いです。それは、防犯カメラの映像だけでは「犯人が誰なのか?」という個人を特定することができないからです。一方で、過去に1件だけ被害届の提出で犯人が逮捕されたケースがありました。

詳細は【受理される?されない?】被害届が活用され、犯人が逮捕された話 の記事をご覧ください。

被害届をなぜ警察が作成するか?

被害届の提出に関しては、犯罪捜査規範に詳しいので引用させていていただきます。(引用元:e-Gov法令検索 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号犯罪捜査規範)

ここに記載された「被害届に記入を求め又は警察官が代書するものとする」というのがポイントになります。

(被害届の受理)

犯罪捜査規範 e-Gov法令検索

第61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。

2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。

被害届を出すタイミング

被害届を出すタイミングは早ければ早いほう良いです。しなしながら、もともと万引き・盗難が発生すると想定していないので、人員的にもすぐに対応できないのが現実です。

その場合は後日でもやむなしです。警察官には「なぜこのタイミングなんですか?」と聞かれますので「お店の人員体制で都合がつかなかった」と答えましょう。

この質問は、詰問されているというよりも、報告書類の作成が即日でない理由を明確にしておきたいという意思と意図を感じました。

被害届提出のメリット・デメリット

メリット①犯人が捕まった時に余罪の追及が出来る

残念ながら犯人が特定できない限り、警察は捜査をしてくれません。

一方で、盗難・万引きを行う人は常習性があり別のケースで逮捕されることがあるそうです。その際に、被害届が提出されていることで、被疑者の罪を重くすることに繋がります。正しく罰が下されることを願うならば被害届に意味はあります。

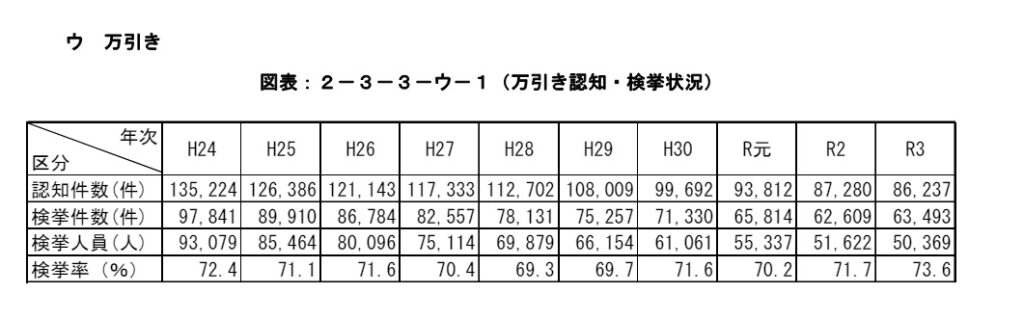

なお、警視庁が公表している「令和3年の刑法犯に関する統計資料」によると、万引きの検挙率は令和3年で73.6%で比較的高い傾向となっています。被害届の提出を行う場合は、検挙に繋がると信じて提出しましょう。

(出典:「令和3年の刑法犯に関する統計資料」P50ページの図を引用)

メリット②盗難・万引きの仕事を終わらせる

私の所属するブランドは、盗難・万引きが発生した場合、顛末書を提出し上司と再発防止の面談をするまで仕事は終わりと認定されません。

そのため、この被害届の提出が一つの通過点となり、仕事を終わらせるための大切なステップでした。

また、盗難・万引きが発生時にお店にいたスタッフの精神的なダメージが大きかったためこの被害届を提出をしたことで「次に向かおう」とチームをまとめることが出来ました。

仕事を終わらせていく、盗難・万引きのダメージを引きずらないという効果が期待できます。

デメリット①時間がかかる

被害届を提出するまでに、被害届の作成や現場検証で時間は必要になります。

お客様をお迎えすることが一番大切で、日々忙しい店舗マネージャーの皆さんにとって、時間の捻出が一番難しいと考えます。

この記事が、少しでも負担の軽減になれば幸いです。

デメリット②効果が見えずらい

被害届がすぐに役立つとは限らないので、この業務が徒労に終わるかもしれないという猜疑心と常に戦いながら被害届の提出となります。

実際に、私が勤務していた商業施設では、被害届を提出するテナントの方が少なかったと記憶しています。

効果が見えずらい仕事というのは、どうしても及び腰になります。これを出しても称賛されることはなく、コスパが悪い仕事とも言えます。

被害届と告訴状の違い

被害届と似たものに、告訴状があります。関係する法律と合わせて違いを確認していきます。

| 項目 | 被害届 | 告訴状 |

|---|---|---|

| 定義 | 犯罪の被害を受けたと警察に報告する書類 | 犯罪の被害者が犯人の処罰を求めるために提出する書類 |

| 目的 | 犯罪の事実を警察に知らせるため | 具体的な犯人の処罰を求めるため |

| 法的効果 | 犯罪の捜査を開始する可能性がある | 刑事訴訟の開始を要求する |

| 提出者 | 誰でも可能 | 被害者、法定代理人、遺族など特定の資格者に限られる |

| 手続き | 警察署での手続きが一般的 | 警察または検察へ正式に提出 |

被害届の特徴

被害届は、警察に犯罪の事実を通知し、事件として捜査を開始してもらうための手続きです。犯人に対する直接的な処罰要求は含まれていませんが、事件の捜査によって犯人が特定されることがあります。

(被害届の受理)

第61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。

2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。

引用元:e-Gov法令検索 犯罪捜査規範 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号

告訴状の特徴

告訴状は、犯罪被害者が犯人を特定し、その処罰を求めるために提出する文書です。告訴することで、刑事訴訟法に基づく正式な刑事訴訟の手続きが始まるため、法的により厳格な形式が求められます。

第230条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

第231条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。

2 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

------

第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。

2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない

引用元:e-Gov法令検索 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

以上のような違いがあります。万引き・盗難の発生した場合は、手続きの方法を鑑み、我々のような店舗マネージャーが作成できる被害届を提出することが一般的です。

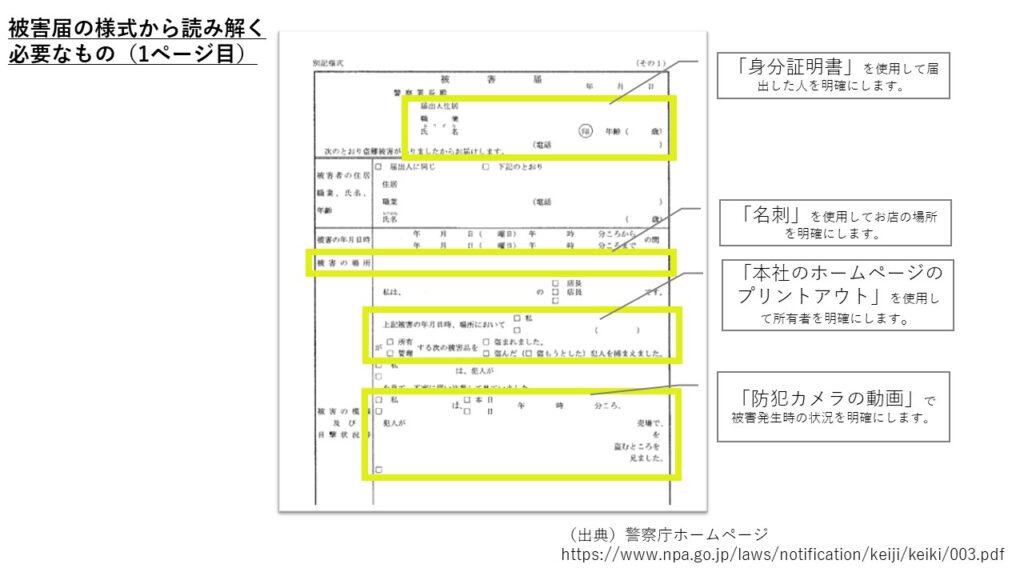

被害届の様式の解説

警察庁が被害届の様式を公開してくれています。

(出典:警察庁ホームページ:https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/keiki/003.pdf)

この内容に沿って、万引き・盗難発生時の被害届に必要なものを羅列してます。

この項目と、このブログで紹介した持ち物を表でまとめてみました。

| 被害届の項目 | 持参するもの |

|---|---|

| 届け出日 | ー |

| 届出人の住所・氏名・電話番号 | 身分証明書 印鑑 |

| 被害者の住居・職業・氏名・年齢 | 名刺 本社のホームページのプリントアウト |

| 被害の年月日時 | ー |

| 被害の場所 | 名刺 |

| 被害の模様及び目撃状況等 | 被害に遭った時の防犯カメラの動画 |

| 被害品 | 盗難被害にあった商品詳細 被害に遭った商品の直近の入荷記録 |

| 被害確認状況及び被害品の措置 | ー (届け出時点では記載できない) |

| 犯人の住所、氏名、又は 通称、人相、着衣、特徴等 | 被害に遭った時の防犯カメラの動画 |

| 遺留品その他参考となる情報 | (このブログでは記載しませんでしたが 捜査に有益なものがあれば提出しましょう) |

実際に持参した書類が活用されている事例①

最初のページで使用しているのは、以下の持参物です。

- 身分証明書、印鑑(印鑑に関しては2024年4月に追記)

- 名刺(自分の会社の所在のわかるもの、ホームページのプリントアウトでもOK)

- 本社のホームページのプリントアウト(所在地と代表取締役の名前が分かるもの)

- 被害に遭った時の防犯カメラの動画

実際に持参した書類が活用されている事例②

2枚目のページで使用するのは以下の持参物です。

- 盗難被害にあった商品詳細(オンラインストアの該当商品のページのプリントアウト)

- 被害に遭った商品の直近の入荷記録

- 被害に遭った時の防犯カメラの動画

まとめ

以上、被害届の提出に必要な書類をまとめてみました。

記事の中で記載した防犯カメラについては別の記事に記載しましたのでぜひご覧ください。