いつも店舗のお仕事、お疲れ様です。

業務マニュアルを作成しようと考えた時に、どのように書けばいいのだろう?と最初の一歩で固まっていませんか?

マネージャーとしてマニュアルの重要度は理解しているものの、私も最初どこから書き始めるかを悩んでしまい、体系化することに時間を使ってしまい、マニュアルの完成にたどり着けなかったことがあります。

この記事を読むと、業務マニュアルの作成に最初の一歩が踏み出せます。

なぜなら、ネット上ではマニュアル作成方法はたくさんありますが、ポイントカードの説明やPOSレジの機能に違いがあるせいか、具体的なレジの流れを記載したものがありません。

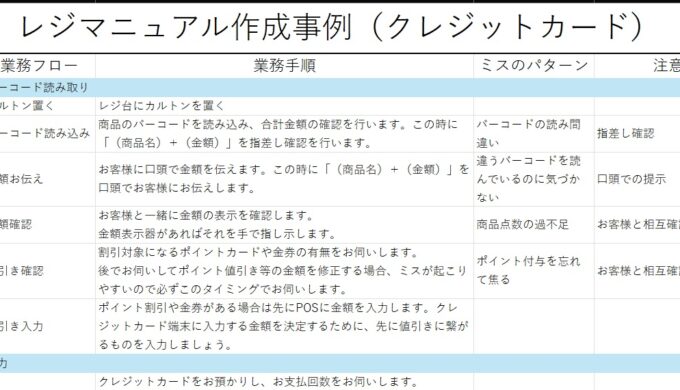

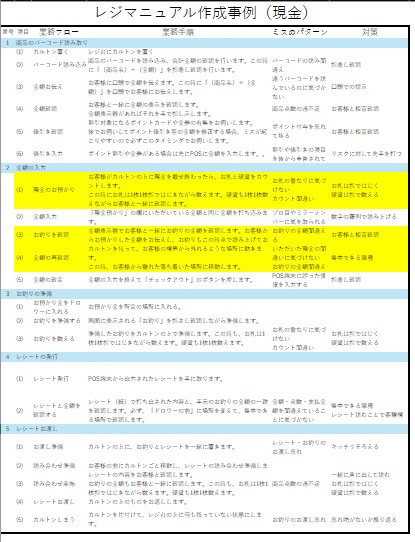

この記事では、レジ業務を【商品のバーコード入力→レジへの金額入力→支払い→レシート発行】という流れに抽象化し、その流れに沿って「業務フロー」を記載しています。また、細かい業務は「業務手順」として紹介するだけなく、それぞれの手順でミスの発生しやすい箇所に注意点という名称で注釈を記載しています。

この記事を読み終えると、レジミス撲滅に向けた業務マニュアルの土台ができます。

それでは、レジミス撲滅に向けて、いよいよ具体的な業務マニュアルの内容をご確認ください。

現金のレジのマニュアルが必要な理由

クレジットカードのお会計でのミスに一定の法則がありますが、個人的な感覚では現金レジの方がミスが多いように感じます。

以下2つの理由から、現金でのお会計の方がミスが発生しやすいと考えています。

- 手動で行うプロセスが多い

- 紙幣・硬貨の特殊性

手動で行うプロセスが多い

現金取り扱いにおける一般的な問題点の一つに、「計算ミス」が挙げられます。これは、お釣りを渡す際の計算間違いや、入金額の誤入力といった、数字に関わるヒューマンエラーを指します。

例えば、18,000円の商品に対して20,000円を受け取った場合、正しいお釣りは2,000円ですが、急いでいる状況等でお釣りのカウントを誤り、3,000円をお釣りとして返してしまう可能性があります。また、10円玉と5円玉を取り違えて、結果的にお渡ししたお釣りの額が少なかったケースも違算・レジミスとなり、お客様へのご連絡が必要になります。

このように、ヒトの手を介するプロセスが増えることで、ミスが相対的に増える傾向にあると考えられます。

紙幣・硬貨の特殊性

私も経験があるのですが、新しい紙幣が複数枚くっついていることに気をつけずに、お客様に多くお釣りを渡してしまう事がありました。また、お客様から預かった紙幣の下に硬貨が隠れていたため、お預かりした金額を誤ってPOSに入力してレジミスとなるケースもあり得ます。

このように単純にクレジットカードに比べて、数字のやり取りでなく、紙幣と硬貨という物理的なモノを扱うこともリスクが高くなる要因です。

この記事ではこれらのリスクに対してもマニュアルを作ることで対応していきます。

前提となる業務フローと業務手順について

この記事では現金のお会計の業務マニュアルを紹介していきます。

私のブログでは、マニュアルの作成事例は、業務フローと業務手順に分かれています。

PDFリンクはこちらをクリック(なおテンプレートのPDFはフリー素材として提供しておりますが、テンプレートを使用・運用した結果生じるあらゆる影響につき、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください)

業務フローは、レジを終えるまでの普遍的な流れです。

レジのマニュアルはお客様とのお金やクレジットカードのやり取りとなり大きくは変わらないと考えており、その普遍的流れを「業務フロー」と表現しました。

一方で業務手順は、その業務フローをどのような手順でやるかを詳細に記載しています。

業務手順のやり方を守るか逸脱するかで、未然にミスを防げるかそれともミスをしてしまうかが変わってくると考えています。

また、現金に関して特に重要な業務手順は黄色で塗りつぶしをしています。

過去の自身のミスからの経験も含めて、業務手順の詳細も記載していますので少しでもお役に立てれば幸いです。

現金会計の具体的なレジマニュアルのテンプレート

ここからは、現金でのお会計の業務マニュアルを紹介していきます。

商品のバーコード読み取り

カルトン置く

レジ台にカルトンを置きます。

すべてはここから始まります。カルトンが固定されているタイプのレジ台以外は、カルトンを出したままにしないほうが良いです。

最後の工程で「レジの上に何もない状態にする」というのがありますので、レジ台の上には何もない状態が望ましいです。

バーコード読み込み

商品のバーコードを読み込みます。

お客様に口頭で金額を伝えます。この時に「(商品名)+(金額)」を口頭でお客様にお伝えします。

金額お伝え

お客様と一緒に金額の表示を確認します。

金額表示器があればそれを手で指し示します。

画像の事例なら

「ユニセックススウェット 19,800円」+「ニットキャップ 3,080円」、「合計2点で22,880円」です

と、タブレット端末の表示画面を、指差し確認を行いながら、声に出してお客様に伝えます。

自分で口に出すことでPOSの打ち間違いに気付いたり、お客様からの指摘で気付けることがあります。

金額確認

カスタマーディスプレイ(金額表示器)があればそれを見ていただきます。お客様はお買い物で予算をお持ちなので頭の中で「大体これくらい金額」という認識をお持ちです。

著しく金額に相違がある時はレジミスの可能性がありここで気付くことできます。

(例:上記のPOS画面の事例で言えば、

「ユニセックスのスウェット1点、ニットキャップ2点で・・・」と仮にバーコードを重複して読み込んでいても、お客様から「ニットキャップは1点しか買っていませんよ」と気付いていただけるケースがあります。

私もこういった形で過去にお客様からの指摘で気づいた事例があり今でも大切にしています)

値引き確認

割引対象になるポイントカードや金券の有無をお伺いします。後でお伺いしてポイント値引き等の金額を修正する場合、ミスが起こりやすいので必ずこのタイミングでお伺いします。

値引き入力

ポイント割引や金券がある場合は先にPOSに金額を入力します。クレジットカード端末に入力する金額を決定するために、先に値引きに繋がるものを入力しましょう。

金額の入力

現金のお預かり

お客様がカルトンの上に現金を載せ終わったら、お札と硬貨をカウントします。

この時にお札は1枚1枚指ではじきながら数えます。硬貨も1枚1枚数えながらお客様と一緒に確認します。

(右の図はお札と硬貨が並ぶように配置した図になります)

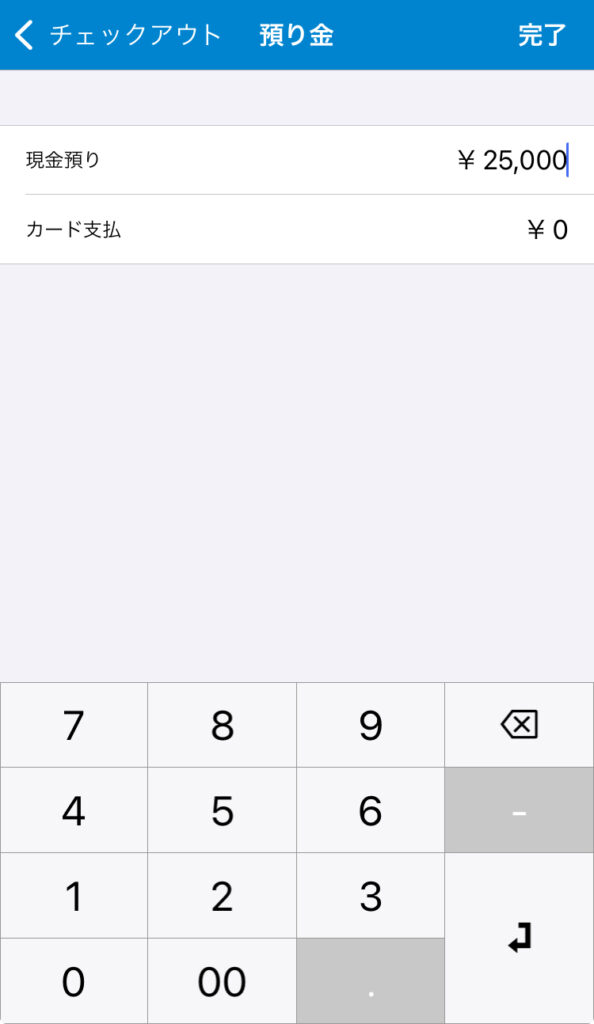

金額入力

「現金預かり」の欄にいただいている金額と同じ金額を打ち込みます。

後述しますが、ゾロ目やミラーナンバーでミスが発生しやすいので、ここは機械的に打ち込みます。

お釣りを確認

金額表示器でお客様と一緒にお釣りの金額を確認します。

お客様からお預かりした金額をお伝えし、お釣りもこの時点で読み上げておきます。

画像の事例ならば

「合計2点で、22,880円でございます。

25,000円お預かりですので、お返しは2,120円です。」と

お客様にお伝えします。

金額の再確認

カルトンを持って、お客様の視界から外れるような場所に動きます。

この時、お客様から離れた落ち着いた場所に移動します。

画像で言えば、お客様とは対面でお金のやり取りをやりますが、図のようにキャッシャーの死角に隠れるなどして、レシートをチェックする環境を作ります

金額の確定

金額の入力を終えて「チェックアウト」のボタンを押します。

なお、「チェックアウト」は便宜的にスマレジの用語を使用していますが、「精算」のような記載になっている端末もあります。

お釣りの準備

お預かり金をドロワーに入れる

お預かり金を所定の場所に入れます

時間をかけても構わないので、所定の場所に格納することを徹底しましょう。

お釣りを準備する

画面に表示される「お釣り」を指さし確認しながら準備します。

右の図はスマレジの公式サイトから拝借しましたが、画面全体にお釣りの金額が表示されるのは注意喚起にも繋がり便利な機能です。

お釣りを数える

準備したお釣りをカルトンの上で準備します。この時も、お札は1枚1枚指ではじきながら数えます。硬貨も1枚1枚数えます。

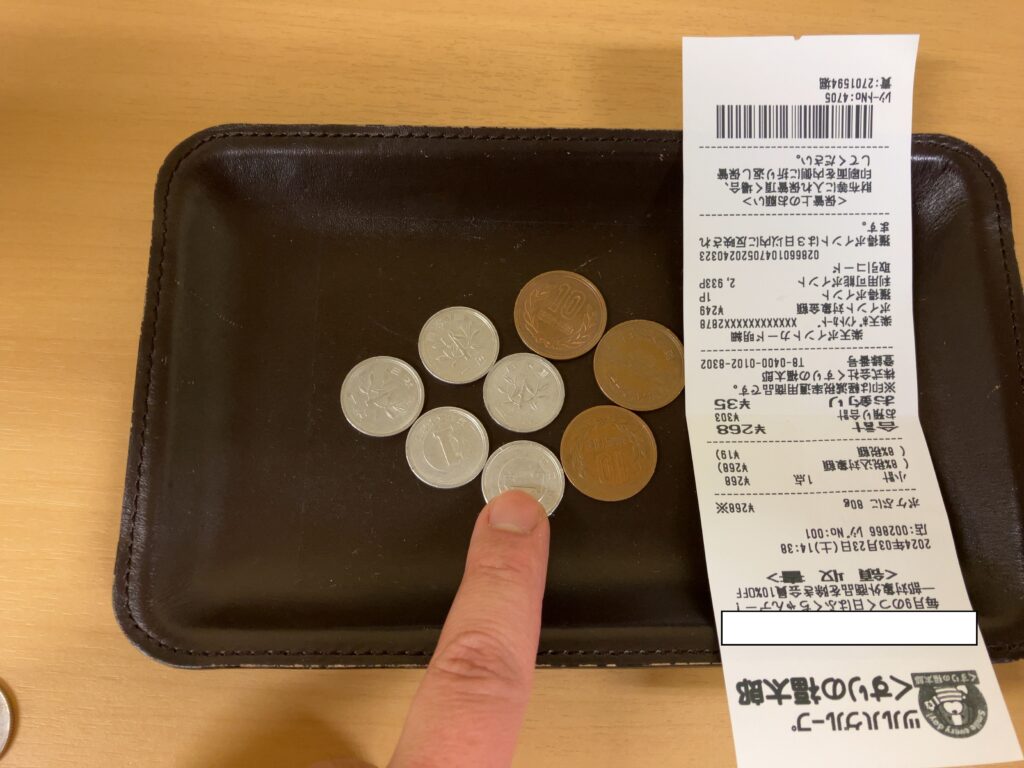

右図は1,000円札2枚、100円玉1枚、10円玉2枚をカウントしている画像です。

レシートの発行

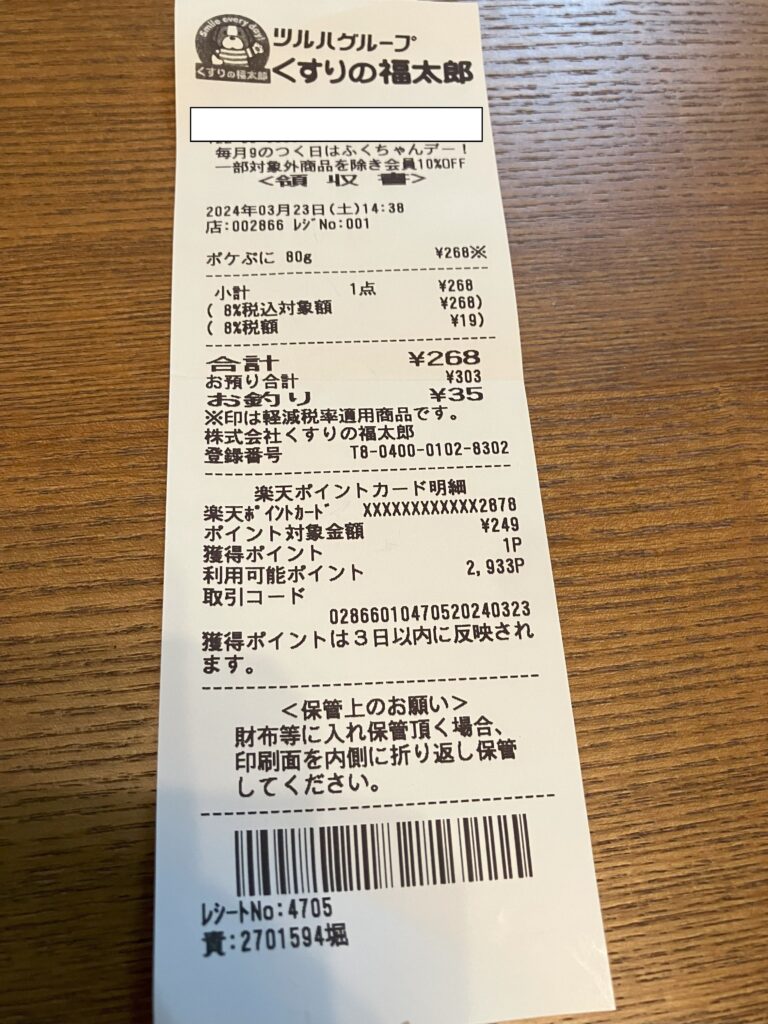

レシート発行

POS端末から出力されたレシートを手に取ります

(POS端末の「チェックアウト」は既に押していますので、発行されたレシートを手に取ります。

右図は、マニュアル作成の際に参考にしたレシートです。前述のアパレル商品のレシートではありませんのでご注意ください。)

レシートと金額を確認する

レシート(紙)で打ち出された内容と、手元のお釣りの金額の一致を確認します。必ず、「ドロワーの前」に場所を変えて、集中できる場所で確認します。

右の図で言えば

レシートを上から読み、商品の内容、単価、点数をレシートで確認します。

「お釣りの35円」をレシートに打ち出された金額と一致していることをお客様から見えない集中できる場所で確認します。

レシートお渡し

お渡し準備

カルトンの上に、発行されたレシートとお釣りを置きます。

バラバラにお渡しすることがお渡し忘れのリスクになるので、必ずお返しする物を揃えてからカルトンの上に置きましょう。

読み合わせ準備

お客様の前にカルトンごと移動し、レシートの読み合わせ準備します。

読み合わせ実施

レシートの内容をお客様と確認します。

お釣りの金額もお客様と一緒に確認します。この時も、お札は1枚1枚指ではじきながら数えます。硬貨も1枚1枚数えます。右の画像なら

「食品1点268円、合計1点で合計金額268円です。

お預かりが268円でしたので、お返しは35円です。」

とお伝えします。

この読み合わせをおろそかにしないようにしましょう。

特に合計点数と合計金額の確認をお客様と行うことで、お買い物の内容を相互に確認することに意味があります。

レシートお渡し

カルトンの上のものをお返しします。

カルトンをしまう

カルトンを片付けて、レジ台の上に何も残っていない状態にします。この工程もお渡し漏れを防ぐ意味でも大切です。

現金のレジマニュアルに記載されたミスのパターンと注意点の内容

ここからは、各業務手順における注意点を記載していきます。上記のマニュアルの右側に、「ミスのパターン」と「注意点」という項目があります。

私が過去にレジを行う中で経験した「ミスのパターン」に対して、「注意点」はどのようなことを注意するとミスが減らせるのか?を記載しています。

その際に、関連するエピソードを記載し、スタッフがレジを行う際に少しでもマニュアルの業務手順が定着するようにしています。

これは、エピソード記憶と呼ばれる手法で、「時間や場所、感情など、具体的な情報と結び付けたほうが効率的に記憶できる」という根拠に基づいています。

例えば、織田信長は桶狭間の戦いで今川義元を奇襲で討ち、天下統一への足掛かりを掴んだというエピソードは有名です。

このエピソードを織田信長の名前と覚えることで、信長の戦略や戦術を理解しやすくなり、単に生没年や功績を暗記するよりも、その人物がどのような人生を送ったのを思い出しやすくなります。注意点の説明は一つ一つはやや長くなりますが、私が現場でレジを教える際はこのやり方で説明し、スタッフさんの知識の定着を図っています。

なお、エピソード記憶の反対は、意味記憶と呼ばれます。知識や概念として抽象的な情報として記憶されることで、丸暗記が意味記憶に該当します。

指差し確認

指差し確認の重要性を考えるとき、私は以下のエピソードを思い出します。

海外から来た友人の娘が、駅員が指差し確認をしている様子を見て、

1998年に出版された糸井重里氏のエッセイ「指さし確認」より

「パパ見て!この駅員さん、電車を操縦しているよ!」と驚いていた。

指差し確認は日本の鉄道業界で広く採用されている安全確認の方法です。

駅員や運転士が手順や安全確認項目を指で指し示しながら確認することで、注意力を高め、ミスを減らす効果があるとされています。

我々、販売員たちもお客様からお金をいただく重要業務でも同様の注意を払うべきと考え、この指差し確認をレジマニュアルに入れています。

口頭での提示

学生の頃、試験勉強の際に、記憶に残りやすくするために単語や用語を声に出して読んだ人もいるでしょう。

情報を声に出して読むことで、聴覚的な情報を得ることができ、記憶の定着が促進される効果があります。

聴覚的な情報は、視覚的な情報とは異なる視点を与えてくれるため、間違いに気づけることがありこのレジマニュアルに入れています。

お客様との相互確認

例えばデータ入力も一人で行うデータ入力は、誤入力が発生しやすいですが2名で相互チェックを行うことで、誤入力を減らすことができます。

お客様はお買い物で予算をお持ちなので頭の中で「大体これくらい金額」と計算しています。

お客様に委ねるわけではないのですが、ここで「●●は頼んでいませんよ」と

お客様からご指摘で気づけることもありますし、何より正確にお会計を承るためにもこのレジマニュアルにも入れています。

リスクに対して先手を打つ

早めに意思決定することで、リスクを回避できる事例で一番わかりやすいのは、健康診断による病気の早期発見です。

健康診断を先延ばしにすると、病気が発見が遅れてしまう可能性があります。また早めに健康診断を受診することで、早期発見・早期治療に繋げることができます。

このように、「セールで値引き」「ポイントを利用した値引き」のような、先に認識しておくべきことを先に知っておくことで準備や心構えが出来るので、私は先に金券や値引きを有無を先をお伺いすることを推奨するため、このレジマニュアルにも入れています。

お札は指ではじく、硬貨は指で数える

「お札をはじく」とは、一枚一枚のお札の端を軽く指で押して、お札同士が密着していないかどうかを確認しながら数えることを指します。この方法により、お札が複数枚くっついていてもそれを容易に感知することができ、正確に枚数を数えることが可能になります。

「硬貨を指で数える」は、硬貨を塊ごとに分類して、一つ一つお客様の前でカウントすることを指します。この方法は、おはじきを数えるような作業になりますが、硬貨の重なりを防いだり、10円玉を5円玉と誤認するといったようなミスを防ぐことにも繋がります。

いずれの行動も、認知心理学では「感覚統合」という言葉で語られています。目で見た「視覚情報」と、指ではじくもしくは数えるという「触覚情報」を統合することで作業の正確性は向上するため、レジミスの防止としては意味があると考えています。感覚統合を活用することで、紙幣の枚数と硬貨の数をより正確に認識できるので、このプロセスをマニュアルに組み込むようにしています。

なお認知心理学の感覚統合に関しては、『日本ロボット学会誌 Vol.12No.5,PP.65』の記事を参考にしました。

数字の羅列で読み上げる

過去に私が見たミスで印象的だったのが、「7,700円」のお会計を「7,770円」で打ち込んでしまったり、「50,500円」を「50,050円」と見間違えて入力してしまったパターンです。

連続するナンバーはゾロ目、真ん中で分けると鏡写しになる番号の羅列をミラーナンバーというようです。

ゾロ目やミラーナンバーなどの特定の数字のパターンが注意力を散漫にさせる可能性があるのは、人間の脳がパターンや意味を認識しようとする本能的な働きによるものです。こうした数字の並びは、日常生活で目にする一般的な数字と異なるため、認知のプロセスにおいて「目新しさ」や「異質さ」として認識されます。人間の脳はパターンを見つけることに非常に優れており、環境の中から関連性のある情報を抽出しようとします。ミラーナンバーやゾロ目といった数列は、その独特な規則性が脳に強く訴えかけるため、一時的に集中力を削ぐ要因となる可能性があります。

だからこそ、指差し確認を行いますし、私はこれらの文字列が出た時は「7,700円」なら「ナナセン、ナナヒャクエン」ではなく「ナナ・ナナ・ゼロ・ゼロ」と復唱するようにしています。人間の脳がパターンを見つけようとするため、それを無効化して数字の羅列として認識をするためです。ゾロ目やミラーナンバーに惑わされないよう、この方法をマニュアルに入れています。

集中できる環境

お客様の目の前でレシートを確認せず、わざわざ場所を移動する意図は試験勉強を図書館でやる意図と同じです

図書館のように、知り合いがいない場所で勉強することで、外部の刺激や気配を感じることなく、目の前の課題に集中できる感覚はお分かりだと思います。

特に、図書館はカフェに比べて他の人の視線を気にせずに自分のペースで作業できるため、集中力を高める効果があります。

集中してレジに向き合うことが重要であると考え、マニュアルの随所に記載しています。

レシートを読むことで客観視できる

プリントアウトすると客観視できるという感覚は科学的に裏付けられています。

1984年にアメリカでこんな実験があったようです。

参加者に電子機器の操作方法を説明するテキストを読んでもらい、その後の操作テストの結果を比較した。

「デバイス操作学習におけるメンタルモデルの役割」 著者:David E. Kieras, Susan Bovair 掲載誌: Cognitive Science, 8(3), 255-283

その結果、テキストをプリントアウトして読んだ参加者の方が、画面で読んだ参加者よりも操作テストの成績が良かった。

自分の行った業務を客観的に振り返るのは、「自分は間違えるはずがない」という過信があると難しいものです。

だからこそプリントアウトされたレシートを自分でチェックすることをレジのマニュアルに入れています。

耳を揃える

私がここで意識して欲しいと思っているのが「耳を揃える」という表現です。

「耳を揃える」の「耳」は、小判や貨幣の縁(へり)のことを指し、古くは金貨や銀貨の周囲を整えることを意味していました。

つまり、貨幣の縁を揃えて整えることから、「物事をきちんと整える」「準備を整える」という意味で用いられるようになったのです。

これは江戸時代の話のようですが、現代でもこれを応用しましょう。

そもそも、バラバラに返すから渡し忘れが起きるのです。全部揃った状態=耳を揃えて渡す ということを意識するためにこのマニュアルに入れています。

一緒に声に出して読む

復唱することでミスを防ぐ方法は、特に安全性が重視される航空業界や医療分野で効果的に用いられています。

この方法は「読み上げ確認」とも呼ばれ、与えられた指示や重要な情報を再度口に出すことで、誤解やミスの可能性を減らします。

航空業界では、パイロットや管制官がこの手法を常用しています。例えば、管制官からの指示をパイロットが復唱することで、両者間の認識の齟齬を即座に解消し、飛行の安全性を高めています。

一方、医療分野では、手術室や緊急処置の際に医師や看護師が指示や情報を復唱します。これにより、薬剤の投与量の誤りや、患者情報の誤認など、重大なミスを未然に防ぐことができるのです。

これらの事例を応用し、レジでも必ず復唱するようにしましょう。お客様をレジミスから守ることは、パイロットが乗客を、お医者さんが患者を守ることと同じくらい重要であると心得て欲しく、このマニュアルに入れています。

忘れ物がないか振り返る

公共交通機関で忘れ物をしないためには、降車時に自分が座っていた場所を振り返って確認することが非常に有効です。

これは、「確認のための振り返り」とも呼ばれ、物を忘れるリスクを減らすための習慣と言われています。(私もこの方法で何度も忘れ物から救われいます)

認知心理学において、人間の注意と記憶は限られたリソースであり、同時に多くのことに集中することは難しいとされています。

公共交通機関を利用する際には、目的地への移動、時刻表の確認、乗り換えなど、多くの情報を処理する必要があります。そのため、持ち物を管理することに対する注意が散漫になり、忘れ物をしてしまうと言われています。

レジの最終工程もこれと同じです。クレジットカードの渡し忘れがないか、お釣りの渡し忘れがないか、カルトンの下にレシートが残っていないかを確認するためにもカルトンを所定の場所に戻してレジを終えるようにしましょう。

まとめ

今回は、レジミスを防ぐ上での重要な業務マニュアルの具体的な作成手順と、実際に現場で使っているマニュアルのテンプレートをご紹介しました。

別記事で、クレジットカードの取り扱いマニュアルに関しても紹介していますのでご覧ください。