いつも店舗での業務、お疲れ様です。

「レジマニュアルって本当に必要?」と思っていませんか?

以前の私も「レジくらい誰だって打てるでしょ?」という気持ちがありましたし、「レジマニュアルを作る時間なんてないよ」と思っていました。

しかしながら、過去に自身のレジミスを5回以上、同じ店舗のスタッフのミスを含めると20回以上レジミスを経験を踏まえると、レジミス発生後に対応する時間を積算すると余裕でレジミスを作成するに際して必要な時間を上回ります。

この記事は、レジ業務のマニュアル作成に焦点を当て、レジマニュアルの作成が単なる事務コストの低減に繋がるだけでなく、お買物体験の向上・従業員のパフォーマンスと満足度の向上・経営の効率化とコスト削減、柔軟性と事業拡大の確保に繋がることを説明しています。

この記事を読むことで、店舗経営者や従業員は、効果的なマニュアル作成を通じてお客様満足度を高め、店舗運営をスムーズにし、経済的な損失を減らす方法を学べます。

また、具体的なレジマニュアルのテンプレートの紹介も行いますので、ぜひともレジマニュアル作成の参考になれば幸いです。

レジマニュアルを作ることはメリットだらけ

小売業におけるレジ業務は、お客様のお買物体験の最終段階として重要です。良好な印象を残し、スムーズな取引を行うために、効果的なマニュアルの作成が不可欠です。

マニュアル作成の主な目的は、業務の標準化と効率化を図ることにあります。

店舗経営において業務の標準化と効率化は、お買物体験の品質、従業員の満足度、そして最終的には店舗の収益性に直接的な影響を与えます。

特に小売業界では、競争が激しく、お客様の期待も年々高まっています。

この辺りを詳しく考えていきましょう。

お買物体験の向上

標準化されたプロセスは、お客様がどの店舗を訪れても一貫したサービスを受けられることを保証します。

業務がマニュアル化された事例で一番有名なものは、マクドナルドの事例でしょう。マニュアル化された業務のお陰で、初めてアルバイトをする学生さんでも、リタイヤしたシニアの方でも業務を遂行でき、日本中どこのマクドナルドでも同じ味のハンバーガーを食べることができます。

お買物体験の質が向上することで、お客様の信頼と満足度が向上し、リピーターや口コミによる新規顧客の獲得につながります。

従業員のパフォーマンスと満足度の向上

明確で一貫した業務マニュアルがあることで、従業員が自分の役割と期待されるパフォーマンスを理解しやすくします。

私は、店舗において接客はアクセル、レジはブレーキにあたるとチームに教えています。接客は個性を最大限に発揮し、マニュアルに縛られることなくお客様の満足度のためにベストを尽くすことだと考えています。一方でレジ業務は、個性は必要なく間違えずに遂行することが当たり前であると考えています。

接客でスタッフの個性を活かすことは、車で言えばアクセルを踏み込んで最大のスピードを出すこと、逆にレジは決められたことを決められた手順で遂行し、車で言えばブレーキを踏んで車の動きを止めることに似ていると考えています。

なお業務マニュアルがあることにより、トレーニングの時間が短縮され、従業員のモチベーションと満足度が高まります。また、業務の効率化は従業員のストレスを軽減し、作業環境を改善します。

レジの業務マニュアルを作成することは、接客に使える時間を増やし、お店のクオリティが高まる結果に繋がると考えています。

新人さんの戦力化

新人さんがチームにジョインしてくれることは非常に喜ばしいことです。ただ、この新人さんがレジが打てないと逐一フォローが必要だったり、安心して休憩に行けなかったりする事態が発生します。

レジマニュアルがあることで、場合によってはバックヤードで自習することもできるため、新人さんがいち早く戦力化します。その結果、チームの体制が安定し、よりお客様をお迎えするお店のクオリティが上がることに繋がります。

経営の効率化とコスト削減

業務の効率化により、無駄な作業が削減され、生産性が向上します。例えば、効率的なレジ操作は、時間とコストの節約に直結します。

忙しいお店において、レジの操作を覚える時間は短いほうが良いですし、またレジ操作でマネージャーが呼ばれて伝授するといったケースも無いほうが望ましいでしょう。

また、誤操作やミスの減少は、損失の削減にもつながります。特にレジでミスを起こした時の、金額の追跡や復旧業務、お客様へのご連絡等の業務負担は、店舗マネージャーなら誰もが経験したことのある業務であり、その負荷の高さも通常業務の数倍にあたります。

レジの業務マニュアルの作成によりミスが減れば、ミスに伴って発生する膨大な業務の削減に繋がることが期待できます。

柔軟性と事業拡大の確保

「もっと時間があったらこんなことが出来るのに・・・」と嘆く店舗マネージャーも多いのではないでしょうか。

仮にミスの後処理やレジのトレーニングで膨大な時間を要しているのであれば、レジの業務マニュアルの作成をお勧めします。

実際に、私の所属するお店では、月1回の大掃除の回数を週1回に変更したり、お客様の満足度を上げるためにスタッフ同士の議論をしたり、スタッフ個人との月1回の面談を行う時間が増えたりしました。

標準化された業務プロセスは、新しい従業員の迅速なトレーニングや、新しい店舗の迅速な立ち上げを可能にします。

これにより、事業の拡大が容易になり、市場の変化に柔軟に対応できるようになります。

マニュアル作成の基本ステップ

マニュアル作成のプロセスには、業務の洗い出しから始まり、適切なツールやフォーマットの選定、担当者の割り当て、スケジュールの計画立て、マニュアルの骨子作成、内容の充実、社内での運用、そして改善の繰り返しが含まれます。この一連のステップを通じて、具体的かつ実用的なマニュアルが完成します。

「マニュアル作成の基本ステップ」について、各プロセスを具体的に掘り下げていきましょう。

業務の洗い出し

まず最初に、どの業務がマニュアル化されるべきかを明確にします。

店舗で日々行われているすべての業務をリストアップし、それぞれの業務がどの程度マニュアル化されているか(またはされていないか)を評価します。

今回で言えば、レジの受付からお客様へレシートのお渡しまでを洗い出しています。

ツールやフォーマットの選定

次に、マニュアルをどのような形式で作成するかを決定します。

紙ベースのマニュアルか、デジタル形式か、または両方を併用するかなど、業務の性質と従業員のアクセシビリティに応じて最適なツールを選びます。

どのツールやフォーマットを使うべきかは後ほどご紹介します。

担当者の割り当て

マニュアル作成プロジェクトの責任者と、各セクションやトピックの担当者を指名します。

これにより、作業の進行がスムーズになり、責任の所在が明確になります。店舗マネージャーが自分でやることはあまりお勧めしません。

マニュアル作成は、緊急度は高くないものの重要度が高い業務になります。

ご自身でやることも悪くないのですが、その後の運用を考えるとミドルマネージャーに骨子だけでも作ってもらい、マネージャーが修正を加えるほうが、抜け漏れがなく良いものができます。

また運用も、マネージャーが作るとどうしてもトップダウンでの運用開始になりますので、別のスタッフに作ってもらい、作成したスタッフから発信&改善を行ったほうが、主体性が発揮されてその後の運用も上手くいくと感じます。

いきなり100点のものは目指さず、60点のもので構いませんので、マニュアルを作成し徐々に修正していくことをお勧めします。

なお、一人で作る際は、レジマニュアルの作成は「客観視」で乗り切れ! を参考にしていただければ幸いです。

スケジュールの計画立て

マニュアル作成のタイムラインを設定し、各フェーズの期限を明確にします。

この段階では、いつ誰がやるのか?と出来上がったものを誰が確認し、その差し戻したものいつ修正して次にいつ再提出をするのか?を明確にしましょう。

私の場合は、シフト表を見ながら、○日に作業日、一緒に出勤する〇日がレビュー日、○日に再度の作業日、○日にチームに公開とスケジュールを設定しスタートしました。

マニュアルの骨子作成

大まかな構成や章立てを決め、マニュアルの全体像を設計します。このフェーズでは、各セクションの目的と、カバーすべき主要トピックを明確にします。

具体的な作成方法は、こちらの記事に記載しました。

内容の充実

骨子に沿って、具体的な内容を執筆します。

この段階では、具体例、ステップバイステップの説明、FAQ、トラブルシューティングガイドなど、ユーザーが実際に使用する際に役立つ情報を提供します。

社内での運用

完成したマニュアルを実際に現場で使用し、その適用性と有効性をテストします。従業員からのフィードバックを収集し、必要に応じて内容を調整します。

なお、マニュアルがあってもレジミスが頻発している場合は、マニュアル以外にも考える店内レイアウトや整理整頓が挙げられます。このあたりはこちらの記事に詳しく記載しています。

改善の繰り返し

マニュアルは生きたドキュメントです。定期的にレビューし、業務プロセスの変更、新しい情報、従業員からの提案などを反映させます。

これらのステップを通じて、効果的かつ実用的なマニュアルを作成し、店舗運営の効率化と品質向上を図ることができます。

マニュアルは、店舗のスタッフが自信を持って業務を遂行し、お客様に一貫した高品質なサービスを提供するための基盤となりますので、特にレジマニュアルはあった方が良いと考えています。

レジマニュアルの詳細

レジ業務は小売業において非常に重要な役割を果たしており、お買物体験の最終段階であるため、スムーズかつ効率的な取引が求められます。

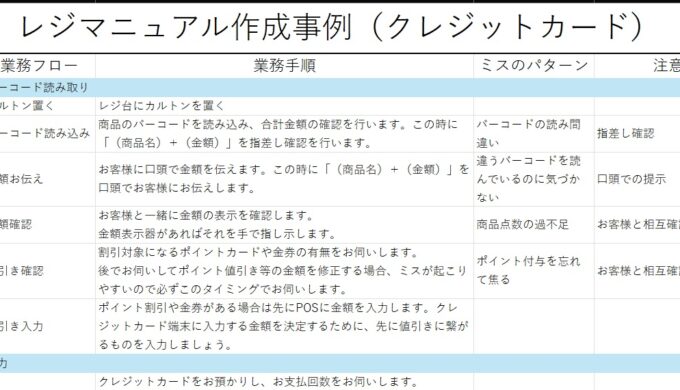

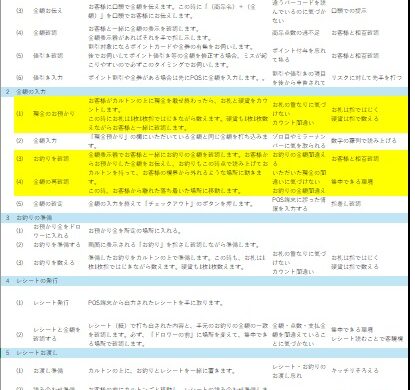

レジ業務の詳細セクションでは、レジ業務を【商品のバーコード入力→レジへの金額入力→支払い→レシート発行】という流れに抽象化し、その流れに沿って「業務フロー」を記載しています。また、細かい業務は「業務手順」として紹介するだけなく、それぞれの手順でミスの発生しやすい箇所に注意点という名称で注釈を記載しています。

クレジットカードのレジマニュアルの詳細

クレジットカードのレジマニュアルは、主にクレジットカード端末と自社ブランドのPOS端末の金額の相違が出ないことに注意を払いながら業務を完結できるようなマニュアルを作成しています。

現金会計のレジマニュアルの詳細

現金会計のレジマニュアルは、お預かり金のカウントやお釣りの準備でカウントミスが起こらないよう、紙幣をはじく、硬貨を指で数えることの重要性を中心に、レジミスなく業務を完結できるようなマニュアルを作成しています。

レジマニュアルの中の注意点と懸念点

店舗運営におけるレジ業務は、お客様との直接的な接点として非常に重要な役割を果たしています。

このセクションでは、レジ業務における一般的な課題や問題点、例えば金銭の取り扱いでのミスやクレジットカード端末への金額の打ち間違えを取り上げ、それらを防ぐための方法を提案します。

この分野は、ケースごとにどのような再発防止策を練るか?という悩みと直結しています。

私は自身が過去にレジを行う中で経験した「ミスのパターン」に対して、「注意点」はどのようなことを注意するとミスが減らせるのか?を記載してみました。

その際に、関連するエピソードを記載し、スタッフがレジを行う際に少しでもマニュアルの業務手順が定着するようにしています。

これは、エピソード記憶と呼ばれる手法で、「時間や場所、感情など、具体的な情報と結び付けたほうが効率的に記憶できる」という根拠に基づいています。

こちらに記載していますのでぜひご参照ください。

これらの注意点と懸念点に対処し、効果的な対策を講じることで、スムーズなレジ業務を実現し、お客様満足度の向上に貢献することができます。

マニュアルの運用とメンテナンス

マニュアルは一度作成したら終わりではなく、定期的な評価と改善が必要です。

このセクションでは、マニュアルの有効性を保持し、常に現場のニーズに合わせて最適化する方法について説明します。

マニュアルを一度作成しただけでは十分ではなく、継続的な評価と改善が求められます。

以下、マニュアルの運用とメンテナンスの重要性と、その具体的な方法について分かりやすく解説します。

マニュアルの定期的な評価

マニュアルが現場の実際の業務と合致しているか定期的に確認することが重要です。

この評価プロセスでは、従業員からのフィードバックを積極的に収集し、マニュアルの内容が彼らの日常業務を正確に反映しているかをチェックします。

また、新しい業務プロセスや技術の導入により、マニュアルを更新する必要があるかも検討します。

そのためにも、「このタイミングで作りなおす」という定期的なスケジュールを持っておくことは非常に重要です。

フィードバックの収集と分析

フィードバックは、従業員から定期的なミーティング、アンケート、書き込み自由なノートなどを通じて収集できます。

収集したフィードバックは、マニュアルのどの部分が有用であるか、どの部分が改善を必要としているかを理解するために分析します。

特にレジマニュアルに対して「意見や改善点がある場合はここに意見を書いて欲しい」という意見収集方法が明示されていることが重要です。

集計は大変ですが、連絡ノートでも良いでしょう。

私のブランドでは、ある現場のWEBマニュアルには、掲示板機能がついており、「○○ページの○○という業務はこうやって改善したほうがいい」といつでも書き込めるページが付随しており、その内容を月1回、その改善項目を確認するプロジェクトチームが組織されています。

プロジェクトチームからは必ずレスがつく仕組みになっているので、仮に改善点が採用されなくても、検討してくれたことが分かり励みになりました。

全員が改善案を出してくれるわけではありませんが、改善案を持つスタッフの気持ちを受け止める仕組みがあることが重要です。

改善策の実施

フィードバックと評価の結果に基づいて、マニュアルの改善策を立案し実施します。

これには、誤解を招く可能性のある表現の明確化、省略されていた重要な情報の追加、不要または既に使われていない情報の削除などが含まれます。

また、新しい業務プロセスや製品に関するセクションの追加も必要に応じて行います。

改善案の実施については、大幅なアップデートではなく、地道に改善していくことの方が役に立ちます。

また、「未然に防ぐための注意点」を守っていたにもかかわらず、ミスが起こってしまった時の再発防止策は、次のミスを防ぐ上でも検討の余地があります。

重ね重ねになりますが、マニュアルは一度作成したら終わりではなく、定期的な評価と改善していきましょう。

継続的なトレーニングとサポート

マニュアルの更新に伴い、従業員への継続的なトレーニングとサポートを提供することが重要です。

新しいマニュアルの内容を理解し、実際の業務に適切に反映できるように、定期的なトレーニングセッションやワークショップを開催します。

しかしながら、全スタッフを集めてのトレーニングというのは非常にコストもかかるので、私は現実的でないと思っています。

とはいえ、定期的にアップデートしたマニュアルが読まれないまま運用しているとまた同じミスに繋がります。

私は「業務の一環としてマニュアルを読んでトレーニングする時間を確保する」ということが一番重要だと考えます。

さらに言えば「空いた時間にやる」ではなく「出勤したら最初にやる」と決めて、スタッフにも実践してもらうようにしています。

「いつかみんなでやろう」だと一生できないこともあるので、「みんなで」だけは諦めますが、「次の出勤時に最初にやる」とルール化していくことが重要だと考えます。

なお、マニュアルを使ったトレーニングの一環で、レジミスしないための知識とレジで焦らないコツ5選を紹介している以下の記事も適宜ご参照ください。

マニュアルのアクセシビリティの確保

マニュアルが従業員にとって常に利用しやすい形で提供されていることを確認します。

紙ベースのマニュアルの場合は、複数のコピーを店舗の適切な場所に配置します。

デジタル形式の場合は、従業員が簡単にアクセスできるように、オンラインまたはインターネットベースのプラットフォームを利用します。

私の好きな映画「シン・ゴジラ」で、ゴジラ来襲時に避難指示を出したい東京知事役が

「災害マニュアルはいつも役に立たないじゃないか!」

とマニュアルの有用性を切り捨てるシーンがあります。我々の作るマニュアルはこうではいけません。常にアクセスできて、利用しやすいものにしていきましょう。

マニュアルの運用とメンテナンスにおけるこれらのステップを通じて、従業員は常に最新かつ正確な情報を手に入れることができ、効率的かつ効果的に業務を遂行することが可能となります。

これにより、店舗の運営がスムーズに行えることが期待できます。

マニュアルの形式とメディア

印刷物からデジタルフォーマットまで、マニュアルには様々な形式があります。

それぞれのメリットとデメリットを比較し、業務の性質や従業員の好みに最適な形式を選択する方法を紹介します。

マニュアルの形式とメディアに関する選択は、店舗運営の効率性と従業員の利便性に大きく影響します。

ここでは、印刷物やデジタルフォーマットなど、マニュアルの形式とメディアの選択肢を紹介し、それぞれのメリットとデメリットを解説します。

印刷物(紙ベース)

紙で印刷したマニュアルを使用する場合です。

| メリット | デメリット |

| - 電子デバイスが不要で、電源やインターネット接続に依存しない。 - 直感的で、特に非テクノロジーに慣れていない従業員にとって使いやすい。 - 注釈や手書きのメモを追加することが容易。 | - 更新が面倒で、新しい版を印刷して配布する必要がある。 - 紙と印刷にコストがかかる。 - 物理的なスペースを占有し、管理が難しい場合がある。 |

デジタルフォーマット(オンライン/オフライン)

こちらはワードやGoogleスプレッドシートを使用する場合です。

| メリット | デメリット |

| - 更新が容易で、最新情報を即座に共有できる。 - 検索機能を使用して情報を迅速に見つけることができる。 - マルチメディア(画像、動画、リンクなど)の統合が可能。 | - 電子デバイスとインターネット接続が必要。 - 画面の前で長時間過ごすことへの抵抗感がある場合がある。 - サイバーセキュリティの懸念。 |

ビデオマニュアル

動画を使用するパターンです。ケータイのカメラ機能やYoutubeに動画をアップロードすることを想定しています。

| メリット | デメリット |

| - 複雑なプロセスや手順を視覚的に示すことができる。 - 従業員のエンゲージメントと記憶に残りやすい。 - 実際の業務の流れをリアルタイムでデモンストレーションすることができる。 | - 高品質なビデオを作成するためには、時間とリソースが必要。 - 特定のセクションだけを迅速に参照することが難しい場合がある。 - 更新や修正がテキストベースのマニュアルよりも面倒。 |

インタラクティブマニュアル(アプリやウェブベース)

マニュアル作成のアプリを使用したり、ワードプレスなどのブログ形式での運用をする場合です。

| メリット | デメリット |

| - ユーザーがアクティブに参加し、学習プロセスをカスタマイズできる。 - シミュレーションやクイズを通じて知識の定着を促進。 - どこからでもアクセス可能で、常に最新の情報が得られる。 | - 開発と維持に高いコストと技術的知識が必要。 - 従業員の中には新しいテクノロジーへの適応に時間がかかる人もいる。 - 互換性やアクセスの問題が発生する可能性がある。 |

以上のように、マニュアルの形式とメディアを選択する際には、従業員の技術的なスキル、店舗の運営スタイル、そして更新の頻度などを考慮することが重要です。

間違った言葉遣いと接客マナー

お客様に対する正しい言葉遣いと接客マナーは、プロフェッショナルな印象を与えるために欠かせません。

このセクションでは、一般的な間違いとその訂正方法を示し、効果的なコミュニケーションの重要性を強調します。

接客マナーと言葉遣いは、お客様にプロフェッショナルで礼儀正しい印象を与えるために非常に重要です。

誤った言葉遣いは、せっかくのサービスを台無しにする可能性があるため、正しい表現を心がけることが大切です。

言葉遣いは時代とともに変わるという持論

一方で、私自身は、言葉遣いで接客を判断するのは誤っていると言う持論を持っています。

鎌倉時代、西暦1331年頃に兼好法師によって書かれた随筆『徒然草』の時代でも、言葉の乱れというテーマを扱っています。

これは言葉の使い方が時代と共に変化することを示唆しています。

吉田兼好は、時代によって言葉の正しさが変わることを認め、その変化を受け入れる柔軟な姿勢を持つべきだと述べています。

彼は言葉の変化を自然な流れと捉え、それを嘆いたり、過去の言葉が優れていたと現在を卑下するのではなく、現代の言葉の使い方にも価値があるとしています。

この観点から言葉遣いの誤りについて考えると、言葉の乱れと一概に批判するのではなく、言葉遣いが文化や社会の変化とともに進化することを理解するべきです。

だからこそ、「言葉遣いが悪い」=「接客が悪い」と決めつけるのは間違っていると考えます。

そんな私ですが、些末なことで揚げ足を取られないためにも、最低限の言葉遣いは正していくことを目指していきます。

以下、兼好法師の『徒然草』の該当箇所を見たうえで、正しい言葉遣いを学んでいきましょう。

何事も、古き世のみぞ慕はしき。今様は、無下にいやしくこそなりゆくめれ。かの木の道の匠の造れる、うつくしき器物も、古代の姿こそをかしと見ゆれ。

文の詞などぞ、昔の反古どもはいみじき。たゞ言ふ言葉も、口をしうこそなりもてゆくなれ。(以下、省略)

兼好法師『徒然草』第22段より

正しい言葉遣いとその重要性

ビジネスシーンでは、「ご覧になる」「お読みになる」「お聞きになる」といった尊敬語を使って相手への敬意を表します。

一方、自分の行動に対しては謙譲語を使い、「拝見する」「お目にかかる」「いただく」と表現し、自分を低くして相手を立てる言葉遣いをします。

丁寧語としては「です」「ます」語尾を用いることで、言葉に丁寧さを加えます。

誤った言葉遣いの例と訂正事例

接客業での言葉遣いはお客様に対して敬意を表し、プロフェッショナルな印象を与えるために重要です。

以下は誤った表現と、それに代わる正しい表現の例と、その理由です。

よろしかったでしょうか。

誤: よろしかったでしょうか

正: よろしいでしょうか

理由: 「よろしかったでしょうか」は過去形を使用しており、すでに行った行動や過去の状態に対して用いるのが適切です。

接客では、確認事項や提案が現在進行形であることが多く、「よろしいでしょうか」と現在形を用いる方が、その場でのお客様の意思を確認する際に適切です。

~になります

誤: ~になります

正: ~でございます、~です

理由: 「~になります」という表現は間違ってはいませんが、自動的にそうなることを暗示する場合に使われることが多く、お客様に対する提案や説明の際には、より直接的で確実性を持たせる「~でございます」や「~です」という表現が適しています。

~円からお預かりします

誤: ~円からお預かりします

正: ~円、お預かりします

理由: 「~円からお預かりします」は、金額が「~円から始まる」という意味に解釈される可能性があります。

これに対し、「~円、お預かりします」という表現は取引の進行を明確にし、正確な金額を受け取ることをお客様に伝えます。

ちょうどお預かりします

誤: ちょうど、お預かりします

正: ちょうど、頂戴します

理由: 「お預かりします」という表現は、お金や物を一時的に預かる際に使用され、基本的には間違っていない表現です。

しかしながら、お返しすることが前提になると、「お預かりする」がおかしな表現とも言えます。

そのため「頂戴します」が適切と言えます。

おあと〇円

誤: おあと〇円

正: 残り〇円

理由: 「先に〇千円(紙幣)お返しで、おあと○円のお返しです。」という言葉を時々耳にします。

「おあと〇円」という言葉は、「後」に「お(御)」という接頭語がついて、「おあと」になったのが語源のようで出所は不明ですが、スーパーで使われ始めたことが発端のようです。Yahoo知恵袋でもこの言葉の是非が議論されていましたが、私はこの言葉に違和感があり、ブランドを印象をつくるレジでは使わないように指導をしています。なお、落語家が使う「御後が宜しいようで」という言葉は、「次の出番の人の準備が整ったようで」という言葉が転じて使用する言葉で、レジでの使用方法とは異なる意味のようです。

違和感を持つ人が居る以上、使用しない方が適切と考え「残り〇円」という表現をお勧めします。

レシートのお返しです

誤: レシートのお返しです

正: レシートでございます

理由: 「レシートのお返しです」という表現は、何かを返すという動作を強調していますが、これだとレシートをお客様が先に提供したかのような誤解を招く可能性があります。

「レシートでございます」とすることで、提供するものがレシートであることを明確に伝え、丁寧な表現となります。

お名前を頂戴する

誤: お名前頂戴してもよろしいですか

正: お名前をお聞きしてもよろしいですか

理由: 「頂戴する」という表現は、物理的なものを受け取る際に使用されることが多いです。

情報を尋ねる場合は、「お聞きする」という動作に合わせた表現を用いるほうが、言葉の使い方として正確です。

なるほどですね

誤: すみません

正: 申し訳ございません

理由: 「すみません」は軽い謝罪やお願いの際に用いられますが、接客ではよりフォーマルで深い謝罪の意を示す「申し訳ございません」の方が、お客様に対して敬意を表し、その事態を重く受け止めていることを示すのに適しています。

~の方

誤: ~の方

正: ~を

理由: 接客業では「お会計の方をお願いします。」と、「方」という言葉が使われることがあります。

これは対象をぼかす、あるいは柔らかく表現する際に用いられることが一般的です。

しかし、具体的な行為や対象を示す場合には、直接的な「を」を使用することで、明確な意思疎通を図ることができます。

「お会計をお願いします。」とお客様にはお伝えしましょう。

どちらにいたしますか。

誤: どちらにいたしますか

正: どちらになさいますか

理由: 「いたす」は謙譲語で、自分や自分の内集団の行為を低くする場合に使います。

一方、「なさる」は尊敬語で、相手の行為を敬うときに使われます。

お客様に行為を尋ねる場合は「なさいますか」と尊敬語を使うほうが相手に対する敬意が示されます。

とんでもございません

誤: とんでもございません

正: 恐れ入ります

理由: 「とんでもない」という言葉は否定の強い表現で、相手を拒絶する感じを受けることがあります。

接客では、お客様に感謝の意を示したい場合や、何かを辞退する際には、「恐れ入ります」という表現が丁寧であり、相手を尊重した言い回しになります。

了解しました

誤: 了解しました

正: 承知いたしました

理由: 「了解しました」は日常会話でよく使われ、カジュアルな印象を与える可能性があります。接客では、お客様への尊重を表すためにより丁寧な言葉遣いが求められます。「承知いたしました」という表現は、受け取った情報に対する理解と敬意をよりフォーマルに示すため、適しています。

どうしますか

誤: どうしますか

正: いかがなさいますか

理由: 「どうしますか」という表現は直接的であり、場合によっては相手に選択を強いるような印象を与えかねません。

一方で、「いかがなさいますか」という表現は、選択をゆだねるときの丁寧な言い回しであり、お客様の意思を尊重する姿勢を示しています。

接客マナーのポイント

接客マナーでは、言葉遣いだけでなく、姿勢や視線、笑顔などの非言語的なコミュニケーションも重要です。

お客様と目を合わせて話し、必要に応じて適切な身振りを加えることで、より親密で理解しやすいコミュニケーションを行うことができます。

レジでの指差し方法は手のひらで

レジなどの接客業務で指を指すのではなく、手のひらを使って示す方が丁寧とされるのは、ジェスチャーに込められた意味と、その文化的な解釈に基づいています。

一般的に、一本の指で示すジェスチャーは、相手に対して攻撃的または命令的な印象を与える可能性があります。

これは、特に公共の場やビジネスの環境において、相手を不快にさせたり、敬意を欠いたりすると解釈されかねません。

一方で、手のひら全体を使って示すジェスチャーは、より包括的で歓迎的な印象を与えます。

これは相手を包み込むような、より柔らかくフレンドリーなアプローチと見なされ、相手に対して敬意を表していると感じさせることができます。

特に接客業では、お客様に対して親切で礼儀正しい印象を与えることが重要であり、手のひらを使って示すことは、そのような肯定的なコミュニケーションを促進する手段となります。

以上のような接客の言葉遣いもありますが、お客様のニーズを敏感に察知し、それに応じたサービスを提供することが重要です。

言葉遣いやマナーは、ビジネスにおけるプロフェッショナリズムを示すために不可欠です。

日常から正しい言葉遣いを心がけ、適切な接客マナーを習得することで、お客様満足度の向上につながります。

レジ締めのプロセス

日々の業務の終わりに行うレジ締めは、金銭管理の正確性を保証する上で重要です。

レジ締めの正確な手順を提供し、過不足が生じた際の問題解決策を提案します。

レジ締めの適切な実施は、金銭管理の信頼性を保ち、経営の透明性を確保する上で不可欠です

レジ締めは小売業で日々行われる重要なプロセスであり、店舗の金銭管理の正確性を保証します。

ここでは、レジ締めの具体的なステップを詳しく見ていきましょう。

売上金の集計

レジ締めの最初のステップは、その日の売上金を集計することです。

これには、現金、クレジットカード、電子マネーなど、様々な支払い方法による売上を含みます。

商業施設の場合は、商業施設の管理する端末を「日計表」のような形式で締めることを指します。

レシートの確認

次に、レジから出力されたレシートを確認し、売上金と一致することを確認します。

商業施設の端末と、自社のPOSレジの支払い方法の合計が、一致していることを確認しましょう。

これにより、売上の記録が正確であることを保証します。

現金の点検

現金を手動で数え、レジに表示された金額と一致していることを確認します。

不一致がある場合は、その日に行われた現金取引を確認し、誤った可能性のある取引を特定し解決する必要があります。

売上報告書の作成

日々の売上、返品、割引などの情報を含む売上報告書を作成します。これにより、店舗の売り上げを正確に把握できます。

なお商業施設の場合は、売上控除項目を計算する過程がこのステップに含まれます。

金銭の保管と預金

現金は安全な場所に保管され、次の営業日のために適切な金額がレジに残されます。

商業施設の場合は、入金機に現金取引分の現金を入金し、路面店の場合は、余剰の現金は翌日に銀行に預け入れられます。

不一致の解決

もし金額に不一致があった場合、詳細な調査を行い、ミスや盗難の可能性を排除します。

クレジットカードの不一致の場合は、打刻した金額の間違えがあります。

レジ締めは、正確性と細心の注意を要するプロセスです。

これらのステップを遵守することで、店舗の財務状況を正確に反映し、将来的な経済的な問題を防ぐことができます。

マニュアルのビジュアル要素

視覚的な要素は理解を助け、記憶に残りやすくします。

このセクションでは、マニュアルの効果を高めるためのデザインの最善策を紹介し、読み手が情報を迅速に理解し活用できるようにします

マニュアルのビジュアル要素は、内容の理解を促進し、ユーザーの記憶に残りやすくするために非常に重要です。

効果的なマニュアルデザインのための最善策をいくつか紹介します。

クリアな見出しとサブヘッダー

見出しとサブヘッダーを使って、コンテンツを分類し、読み手が必要な情報を簡単に見つけられるようにします。

異なるレベルの見出しを使用して階層構造を明確にし、内容の概要を把握しやすくします。

段落による区分け

長いテキストブロックは読み手を圧倒させることがあります。

情報を簡潔な段落に分割し、ポイントを明確にして読みやすくします。

箇条書きと番号付きリスト

プロセスや手順、重要なポイントを箇条書きや番号付きリストで提示することで、情報を整理し、理解しやすくします。

図表とイラストの使用

複雑な情報や手順は、図表やイラストを使用して視覚的に表現すると理解しやすくなります。

明確なキャプションとともに、テキストの内容を補完するビジュアルを適切に配置します。

色の効果的な使用

色を使って重要な情報を強調したり、異なるセクションを区別したりします。

ただし、色を使いすぎると逆効果になることがあるので、適切なバランスを取ることが重要です。

統一されたスタイルガイド

フォントのサイズと種類、色、マージンなど、デザイン要素に一貫性を持たせることで、プロフェッショナルな外観と使いやすさを確保します。

インタラクティブな要素の組み込み(デジタルマニュアルの場合)

デジタルマニュアルでは、リンク、動画、インタラクティブな図表などを組み込むことで、ユーザーエンゲージメントを高め、より深い理解を促進することができます。

余白の適切な利用

テキストやビジュアル要素の周りに余白を適切に配置することで、コンテンツを読みやすくし、視覚的な快適さを提供します。

これらのデザインのベストプラクティスを適用することで、マニュアルは情報を効果的に伝え、ユーザーが必要な知識を獲得しやすくなります。

まとめ

マニュアル作成のプロセスを通じて、レジ業務の効率化とお客様満足度の向上を目指すことは改めて店舗マネージャーにとっては重要です。

適切に作成されたマニュアルは、単に業務プロセスを明確にするだけでなく、ブランドイメージを大きく向上させる力を持っています。

特に小売業におけるレジ業務は、お客様が直接店舗とやり取りする最後の場所であるため、この部分での印象が全体のお買物体験に大きな影響を与えます。

またブランドイメージの向上だけでなく、レジミス等で発生する無駄な時間を減らす結果にも繋がります。

具体的なマニュアルのテンプレートの作成方法の記事も記載していますのでぜひご参照ください。